Contes Floraux du Jardin des Elfes

Page 1 sur 2

Page 1 sur 2 • 1, 2

Contes Floraux du Jardin des Elfes

Contes Floraux du Jardin des Elfes

CONTES FLORAUX DU JARDIN DES ELFES

Mes remerciements vont à Madame Nathanaëlle COURT,

pour avoir mis à ma disposition les dessins et les toiles des artistes-peintres de sa galerie,

pour illustrer mes contes.

L’auteurpour avoir mis à ma disposition les dessins et les toiles des artistes-peintres de sa galerie,

pour illustrer mes contes.

LE LILAS

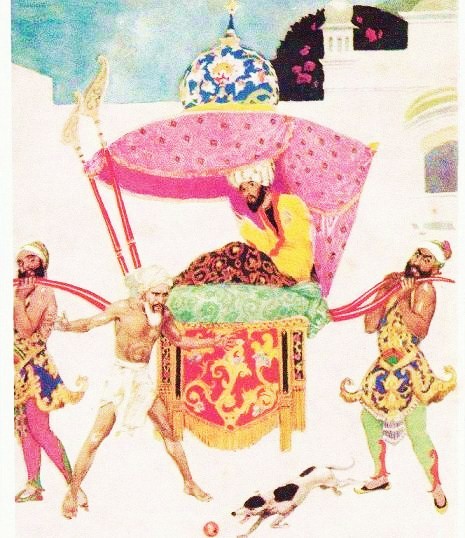

En Perse, on raconte l'histoire de ce riche marchand dont le palais s'élevait au coin d'un vaste parc. Il était le commerçant le plus célèbre du pays et ses caravanes alimentaient les marchés et les ports les plus lointains. Les marchandises qu'il récoltait au cours de ces voyages étaient choisies avec le plus grand soin et vendues de même. Dans sa luxueuse demeure, les objets les plus beaux étaient mis en valeur et pouvaient être admirés par ses hôtes. Le parc était entouré d'une haute muraille blanche et devant le portail, deux Africains géants montaient la garde.

Il y avait déjà des heures que le marchand suivait une ancienne piste à la tête de ses chameaux quand il arriva enfin sur un plateau hanté de papillons bleus. Il avait arrêté son cheval pour regarder en bas, à ses pieds, la ville avec ses toits, ses remparts, son caravansérail, les coupoles bleues et or de sa mosquée. Sous le pesant soleil, l'air vibrait d'insectes et notre homme poussa sa monture vers l'ombre d'un vieux mur pour éponger quelque peu la sueur de son front. Du revers de sa manche il essuyait ses yeux quand un vieil homme, haut et droit surgit devant lui. Le soleil faisait bruire les insectes au point qu'il ne l'avait pas entendu venir. Le gros marchand avait eu un sursaut mais il s'était rassuré aussitôt et s'apprêtait à poursuivre sa route, quand le vieillard l'arrêta. De la main il lui fit signe d'entrer dans son jardin par une porte entrouverte. Poussé autant par la curiosité que par la soif, le gros marchand se glissa à travers l'embrasure et la porte se referma.

Le vieil homme le reçut fort courtoisement. Il était vêtu de façon étrange. Sur un pantalon de soie rose pâle, il portait une tunique couleur sable boutonnée sur la poitrine et une ceinture écarlate assortie à la couleur de ses babouches sanglait ses reins. L'expression de son visage était sereine.

Etait-ce une illusion ? L'air du jardin était plus frais et, les narines dilatées, le marchand le respirait ; les odeurs les plus suaves l'emplissaient. Sous le portique extérieur de la demeure, on lui apporta de l'eau parfumée pour se rafraîchir le visage et les mains, puis le thé avec des gâteaux au miel et au safran.

Le vieil homme - un ancien ministre - avait coutume de recevoir une fois durant leur passage les plus grands chefs caravaniers dans l'espoir de trouver à leur acheter quelque plante rare. Il aimait passionnément les fleurs et son jardin précieux. Il en avait grand soin et passait chaque jour de longues heures le front penché sur la fragilité de leurs calices qui étaient pour lui autant de vivants et souriants visages.

Ebloui par tant de beauté, le marchand lui demanda à visiter le merveilleux jardin.

Ensemble, les deux hommes se promenaient sous les odorantes grappes pendantes des glycines bleu-mauve et les pruniers du Japon. Mais plus ils s'enfonçaient sous la pourpre des pruniers, plus une odeur étrange, pénétrante, se mêlait au doux parfum des pivoines de Chine ; et plus l'odeur était envahissante, plus le marchand se troublait.

- Vénérable ami, dit tout à coup le caravanier, quelle est donc cette fleur extraordinaire qui de ses émanations suaves embaume pareillement l'air de votre jardin ?

Le vieil homme se contenta de sourire et conduisit le marchand jusqu'à une grotte creusée dans un énorme rocher et devant laquelle poussait de petits arbustes sur lesquels s'épanouissaient des fleurs violettes disposées en cônes serrés. Sa main longue et lente déterra une petite racine de l'un de ces arbustes et la tendit au marchand avec ces mots :

- Prenez cette petite racine et ayez-en grand soin. Veillez à son bien-être, vous en serez grandement récompensé. Mais je ne veux point d'argent. C'est un cadeau que je vous fais. Ainsi, votre caravane ramènera-t-elle tout de même une plante !

Les mains avides du marchand, crispées sur son ventre à rondeur de courge, s'en emparèrent aussitôt. Dans son visage gras, ses yeux à moitié cachés sous des plis épais, brillaient de satisfaction. Il venait de faire une bonne affaire, car si le vieil homme disait vrai, ce dont il ne doutait pas, il pourrait bientôt vendre à prix d'or des boutures de cette plante unique au monde.

Le marchand, après avoir chaleureusement remercié l'ancien ministre, prit le chemin du retour. Il avait regagné sa demeure aux sols tendus de tapis de soie. C'était le soir et les ombres envahissaient le jardin. Au pied de l'escalier le marchand s'était arrêté brusquement. Il hésitait, ayant cru entendre le murmure d'une voix douce. N'était-ce pas plutôt le frôlement des plumes éclatantes de son paon, cet oiseau merveilleux rapporté lors d'un précédent voyage et qui venait lui demander quelque friandise ? Non, ce n'était pas lui. Alors était-ce le grésillement de le lanterne en filigrane d'or dont l'huile parfumée à l'iris aurait éloigné quelque mauvais esprit ? Il hésitait encore quand la voix fluette du lilas chuchota à nouveau :

- Laisse-moi prendre racine dans un endroit à la fois frais et ensoleillé, et chaque jour donne-moi à boire un peu d'eau fraîche. Tu verras, tu n'auras pas à le regretter, je réaliserai tes souhaits.

Quelle ne fut pas la déception du lilas quand il vit le gros marchand lui creuser un trou dans un endroit que les rayons du soleil n'atteignaient jamais. Il en laissa pendre tristement les rameaux.

- A présent, dit le commerçant, tu as une place agréable où tu peux grandir et prospérer. Je n'oublierai pas de te rendre visite journellement et de t'apporter de l'eau. J'ai fait tout mon possible pour toi, et en retour, j'attends que toi aussi tu fasses rapidement de ton mieux !

Habituée à la courtoisie parfaite de l'ancien ministre, la petite plante répondit :

- Avec tous mes remerciements. J'essaierai.

Le lendemain, comme promis, le marchand lui apporta de l'eau fraîche en disant :

- Ne me déçois pas petite, grandis vite !

Et la petite racine répéta :

- J'essaierai !

Elle faisait de son mieux pour grandir, en dépit d'un sol pauvre, d'un manque d'ensoleillement et de la dureté des paroles du marchand.

Quelques jours plus tard, le caravanier lui rendit à nouveau visite et se répandit en invectives contre elle :

- Paresseuse ! Ne veux-tu vraiment pas grandir ?

- Je ne le puis, gémit la petite racine, il n'y a pas de soleil ici !

Courroucé, le marchand s'emporta et jura :

- Comment ? Il n'y pas de soleil ici ? Je t'ai offert la meilleure place de mon parc, apporté personnellement chaque jour de l'eau fraîche, donné de mon temps si précieux, et toi tu en demandes toujours davantage ! Le vieillard m'a dit que tu étais une plante merveilleuse. Il me semble qu'il m'a menti, trompé ! Et furieux, le marchand lui tourna le dos.

Le lendemain, le voyant venir de loin, la racine lui cria :

- Cher ami, je meurs de soif ! Je t'en prie, donne-moi vite à boire !

- Cher ami, répéta le commerçant en riant, quelle belle formule ! Mais moi je ne te rendrai pas la politesse en te disant "chère amie" car, premièrement tu n'es pas devenue plus chère, plus précieuse puisque tu m'as été donnée, et deuxièmement tu es une chose absolument sans valeur. Et puis, qu'as-tu à réclamer si fort de l'eau fraîche ? N'es-tu pas debout au milieu d'une petite flaque ?

- Ce ne sont que mes larmes, et de mes propres pleurs je ne puis ni me désaltérer, ni grandir !

- Ce n'est pas que tu ne "peux" pas grandir, mais que tu ne "veux" pas. Franchement dit, on m'a pris pour un imbécile. Ce vieillard - ancien ministre - n'est qu'un gredin !

En entendant ces méchantes paroles, la petite plante faillit mourir d'effroi.

A peu de temps de là, un ami du marchand, un bon vieux garçon, grand amateur de fleurs, parcourait à ses côtés le jardin pour choisir quelques plantons. Quand il aperçut le pauvre petit lilas, debout au milieu de ses larmes, il éprouva une grande pitié. Une petite voix lui chuchota à l'oreille :

- Ceci est une plante merveilleuse, achète-la !

S'adressant à son ami il demanda :

- Veux-tu me vendre cette petite plante ?

- Tu veux acheter cette chose-là ? répondit en riant le marchand. Soit ! Mais j'ai dépensé beaucoup d'argent pour elle. Malheureusement, je n'ai pas eu de chance, la plante se meurt. Maintenant, si vraiment tu la veux, je te la donne volontiers.

Le vieux garçon connaissait fort bien le marchand, ne voulant ni se laisser berner, ni recevoir de cadeau, lui remit cinq pièces d'or pour la plante. Il l'emballa ensuite soigneusement dans du papier de soie et la porta chez lui. Là, la petite plante lui dit plaintivement :

- Je t'en prie, laisse-moi vivre dans un endroit frais et pourtant ensoleillé et donne-moi chaque jour un peu d'eau fraîche, tu verras, je ne te décevrai point.

Le vieux garçon hocha la tête.

- Je te donnerai tout ce que tu me demandes. Bien que tu sois petite, mon espoir est grand, et je sais que tu peux et veux grandir.

Ces bonnes paroles réconfortèrent grandement la petite plante. Consciencieusement, le vieux garçon combla tous les vœux du petit lilas et quelques jours plus tard il eut la joie de le voir développer des feuilles tendres en forme de cœur. Jour après jour, l'arbuste gagna en force et en beauté et un matin il dit à son protecteur :

- A présent, il n'est plus nécessaire que tu m'apportes de l'eau, car vois-tu, j'arrive maintenant à subvenir à mes propres besoins.

Avec le printemps, le jeune lilas qui était devenu un superbe arbuste se couvrit de grappes de fleurs odorantes.

- Tu es plus beau et plus aimable que toutes les fleurs des contes ! lui lança le vieux garçon. Mais dis-moi, pourquoi n'as-tu commencé à croître que chez moi ?

- Parce que ton amour et ta confiance en moi m'ont donnés la force de réaliser mon rêve. En reconnaissance de ton dévouement pour moi, j'ai voulu donner à mes feuilles une forme de cœur, à mes fleurs un doux parfum rappelant la noblesse et la pureté de tes pensées, et à mes racines, plongées dans un sol frais, la vertu de combattre la fièvre en souvenir de tes paroles apaisantes. Comment aurais- je pu réaliser pareilles choses chez le riche marchand qui jamais ne s'est donné vraiment la peine de patienter et de me comprendre ?

Quelque temps plus tard, le marchand rendit visite à son ami et quand il aperçut le magnifique arbuste, il pâlit de jalousie.

- Où as-tu trouvé cette plante rare ? demanda-t-il dissimulant avec beaucoup de peine sa rancune.

- Elle vient de ton jardin, dit simplement le vieux garçon.

- Impossible ! rétorqua le marchand en secouant la tête.

- Quand la foi et l'amour surpassent tout, rien n'est impossible ! répondit son ami.

Irrité, le marchand s'adressa au lilas :

- Pourquoi n'as-tu voulu ni croître ni fleurir chez moi ?

Agitant ses feuilles en forme de cœur, le lilas lui susurra :

- Parce que la patience et l'espérance te font défaut.

Le marchand tout contrit baissa la tête et caressa délicatement les belles grappes violettes. Il venait de comprendre, un peu tard, son erreur.

Dernière édition par Freya le Mar 12 Aoû 2014 - 17:10, édité 10 fois

Freya- Messages : 1336

Date d'inscription : 24/08/2012

Localisation : Vosges

Le Lotus Blanc

Le Lotus Blanc

Lorsque chez nous, les joncs engourdis par les premiers froids présageant l'hiver bruissent mélancoliquement sous de gros nuages noirs s'étirant lourdement au-dessus de nos lacs, les hirondelles vont se réfugier dans un pays bien au-delà de la Mer.

Dans ce pays, tout là-bas, bien loin d'ici, au bord d'un lac bleu, vivait une nymphe. Drapée dans une robe de soie blanche, elle avait coutume d'aller s'asseoir sur l'herbe de la rive, parmi les corolles brillantes des jonquilles et des narcisses. Le soleil amoureux de la délicieuse petite jeune fille, la caressait de ses doux rayons et l'invitait à le suivre. Mais la nymphe faisait la sourde oreille. Comment pouvait-elle accompagner dignement dans sa course diurne, l'astre si brillant, elle si blanche et si frêle qui n'avait pour toute fortune que sa petite robe de soie pâle ? Et, affaissée dans les plis souples de sa robe, elle songeait et soupirait, la tête inclinée vers la poitrine, la nuque comme ployée sous le fardeau de sa longue chevelure dorée et tressée de perles. Alanguis de mélancolie, ses yeux bleus, du bleu des myosotis de mai, fixaient ses bras blancs aux reflets irisés de neige qu'elle tendait vers les rayons transparents. Comme elle se sentait petite et insignifiante auprès de l'astre tout scintillant d'or !

L'air était empli du vibrant bruissement des ailes des abeilles qui, de corolle en corolle, transportaient le pollen de leurs amies, les fleurs. Une idée effleura soudain l'esprit de la petite nymphe qui se mit aussitôt au travail.

A l'instar des abeilles, elle préleva alors, de calice en calice, mais pour la voler, la précieuse poudre d'or des fleurs. Le soir venu, les poches remplies de pollen, la petite nymphe, fatiguée mais heureuse, vint se rasseoir au bord du lac. "Demain", songea-t-elle, "quand le soleil reparaîtra, je pourrai, les mains chargées d'or, l'approcher dignement. Mais en attendant, il me faut le cacher."

Le lac resplendissait dans l'ombre de la nuit, et dans le vent du soir, les roseaux avaient des bruissements étranges. Que s'y passait-il donc ? Intriguée, la lune les éclaira de son halo blanc. Elle aperçut alors la petite nymphe plongeant au fond du lac pour y déposer son trésor. Mais, entraînée par le poids de l'or, elle tomba sur le sol limoneux. Elle chercha désespérément à se défaire de son dangereux et pesant fardeau qui, à chacun de ses mouvements, l'enlisait un peu plus dans le sol vaseux du lac. Retenue par le poids de la précieuse poudre, elle ne réussit pas à se dégager du sol bourbeux pour remonter à la surface de l'eau, et succomba dans les flots.

La lune qui avait suivi la scène, fut prise d'angoisse lorsqu'elle ne vit pas la nymphe refaire surface. Elle chercha alors à l'atteindre de ses rayons transparents. Mais, ce fut en vain que de ses rais de lumière elle balaya le fond du lac et fouilla les flots. Elle ne la trouva pas. Mais, déesse des rêves bleus, elle possédait le pouvoir de réaliser les vœux les plus désespérés...

La lune qui avait suivi la scène, fut prise d'angoisse lorsqu'elle ne vit pas la nymphe refaire surface. Elle chercha alors à l'atteindre de ses rayons transparents. Mais, ce fut en vain que de ses rais de lumière elle balaya le fond du lac et fouilla les flots. Elle ne la trouva pas. Mais, déesse des rêves bleus, elle possédait le pouvoir de réaliser les vœux les plus désespérés...

Le lendemain matin, les rayons de l'astre lumineux dansèrent amoureusement sur l'eau et les rives du lac à la recherche de la délicieuse nymphe. Ils ne la trouvèrent pas. Jamais plus, le soleil ne la revit ni ne l'entendit. Mais à la surface de l'onde apparut une grande feuille charnue en forme de coeur, au milieu de laquelle, deux petites mains d'une blancheur de cire délièrent lentement leurs doigts effilés pour s'entrouvrir comme une rose, et dans le creux de leur paume, le soleil vit étinceler un peu de cette poudre d'or qui reposait désormais au plus profond des eaux.

Et c'est ainsi que de nos jours encore, on peut voir danser au creux des vagues des lotus blancs, et leurs pétales qui ont gardé la transparence nacrée des mains de la nymphe, s'ouvrir sous les doux rayons de l'arc lumineux de l'aurore, pour offrir au soleil l'or de la gracieuse jeune fille.

Mais lorsque le soleil s'en va sous l'horizon, et que la lune émergeant de la brume crépusculaire, passe derrière le sommet des montagnes et la crête des arbres, la petite nymphe referme ses mains. Et, parmi les grandes feuilles charnues en forme de cœur, les lotus blancs portés par les vagues se reposent et rêvent, les pétales resserrés sur l'or volé et caché dans leur calice. Et la lune regarde les fleurs et sourit à leurs songes légers.

Dans ce pays, tout là-bas, bien loin d'ici, au bord d'un lac bleu, vivait une nymphe. Drapée dans une robe de soie blanche, elle avait coutume d'aller s'asseoir sur l'herbe de la rive, parmi les corolles brillantes des jonquilles et des narcisses. Le soleil amoureux de la délicieuse petite jeune fille, la caressait de ses doux rayons et l'invitait à le suivre. Mais la nymphe faisait la sourde oreille. Comment pouvait-elle accompagner dignement dans sa course diurne, l'astre si brillant, elle si blanche et si frêle qui n'avait pour toute fortune que sa petite robe de soie pâle ? Et, affaissée dans les plis souples de sa robe, elle songeait et soupirait, la tête inclinée vers la poitrine, la nuque comme ployée sous le fardeau de sa longue chevelure dorée et tressée de perles. Alanguis de mélancolie, ses yeux bleus, du bleu des myosotis de mai, fixaient ses bras blancs aux reflets irisés de neige qu'elle tendait vers les rayons transparents. Comme elle se sentait petite et insignifiante auprès de l'astre tout scintillant d'or !

L'air était empli du vibrant bruissement des ailes des abeilles qui, de corolle en corolle, transportaient le pollen de leurs amies, les fleurs. Une idée effleura soudain l'esprit de la petite nymphe qui se mit aussitôt au travail.

A l'instar des abeilles, elle préleva alors, de calice en calice, mais pour la voler, la précieuse poudre d'or des fleurs. Le soir venu, les poches remplies de pollen, la petite nymphe, fatiguée mais heureuse, vint se rasseoir au bord du lac. "Demain", songea-t-elle, "quand le soleil reparaîtra, je pourrai, les mains chargées d'or, l'approcher dignement. Mais en attendant, il me faut le cacher."

Le lac resplendissait dans l'ombre de la nuit, et dans le vent du soir, les roseaux avaient des bruissements étranges. Que s'y passait-il donc ? Intriguée, la lune les éclaira de son halo blanc. Elle aperçut alors la petite nymphe plongeant au fond du lac pour y déposer son trésor. Mais, entraînée par le poids de l'or, elle tomba sur le sol limoneux. Elle chercha désespérément à se défaire de son dangereux et pesant fardeau qui, à chacun de ses mouvements, l'enlisait un peu plus dans le sol vaseux du lac. Retenue par le poids de la précieuse poudre, elle ne réussit pas à se dégager du sol bourbeux pour remonter à la surface de l'eau, et succomba dans les flots.

Le lendemain matin, les rayons de l'astre lumineux dansèrent amoureusement sur l'eau et les rives du lac à la recherche de la délicieuse nymphe. Ils ne la trouvèrent pas. Jamais plus, le soleil ne la revit ni ne l'entendit. Mais à la surface de l'onde apparut une grande feuille charnue en forme de coeur, au milieu de laquelle, deux petites mains d'une blancheur de cire délièrent lentement leurs doigts effilés pour s'entrouvrir comme une rose, et dans le creux de leur paume, le soleil vit étinceler un peu de cette poudre d'or qui reposait désormais au plus profond des eaux.

Et c'est ainsi que de nos jours encore, on peut voir danser au creux des vagues des lotus blancs, et leurs pétales qui ont gardé la transparence nacrée des mains de la nymphe, s'ouvrir sous les doux rayons de l'arc lumineux de l'aurore, pour offrir au soleil l'or de la gracieuse jeune fille.

Mais lorsque le soleil s'en va sous l'horizon, et que la lune émergeant de la brume crépusculaire, passe derrière le sommet des montagnes et la crête des arbres, la petite nymphe referme ses mains. Et, parmi les grandes feuilles charnues en forme de cœur, les lotus blancs portés par les vagues se reposent et rêvent, les pétales resserrés sur l'or volé et caché dans leur calice. Et la lune regarde les fleurs et sourit à leurs songes légers.

Dernière édition par Freya le Mar 12 Aoû 2014 - 17:12, édité 3 fois

Freya- Messages : 1336

Date d'inscription : 24/08/2012

Localisation : Vosges

L'Iris

L'Iris

Au commencement de toutes choses, disaient les Grecs, la Terre-Mère surgit du Chaos et mit au monde son premier fils : Ouranos dont le nom signifiait "le ciel'. De son union avec Gaïa - la Terre-Mère - naquirent les Titans dont Océanos - la mer - qui à son tour se penchant sur Amphitrite, engendra Iris : l'Arc-en-Ciel.

Iris vivait sur l'Olympe, rêvant, portant des messages pour Héra l'épouse de Zeus, le roi des dieux. Du haut du mont sacré, elle aimait écouter les douces sonorités de la flûte des faunes au crépuscule, et admirer les fleurs qu'elle adorait et convoitait tendrement.

Un matin, alors qu'Apollon livrait à coups de traits bataille à l'ombre, Iris tourna son front vers la terre. Partout où son regard se posait, ce n'était que splendeur. Le matin était serein et la déesse regardait vers l'Occident nébuleux les flots de la mer se déchirer sur les dures échines noires des rochers et les cormorans tour à tour plonger. Elle écoutait la voix cristalline du ruisseau, les soupirs du vent dans la forêt quand, de l'Orient, une comète vint baigner sa chevelure ardente dans les brumes d'un lac. Alors la déesse dirigea ses yeux vers la région où le soleil se promenait toujours éclatant dans un ciel pur où, le soir venu, elle y comptait plus d'étoiles que de perles dans les mers. Elle vit l'Egypte et le tapis vert de la vallée du Nil entre les deux déserts qui la rongent ; la Perse baignée du printemps éternel de ses roses ; et de la Chine les deux lignes nébuleuses avec de frêles arches de pont passant sur des cascades. Assise au haut de l'escalier céleste, Iris frissonnait tant c'était beau.

La déesse était ravissante et probablement l'ignorait. Elle ressemblait à un songe et Zeus, un pied posé sur son aigle, la regardait et n'avait point l'air fâché. Les parties de son corps que la tunique ne voilait pas, luisaient roses et translucides. Sur son dos frémissaient deux ailes bleues et diaphanes. Sa chevelure blonde était radieuse, et son souffle avait la douceur du parfum des roses de Paphos. Elle était toute innocente et sans crainte elle implora le roi des dieux pour connaître le monde auquel menait l'escalier céleste. Elle ressemblait à un songe et Zeus en avait la prunelle éblouie. Subjugué par sa beauté il s'attendrit et lui permit d'effectuer un court séjour sur terre.

Alors sur l'Olympe on vit les dieux se faire signe et s'approcher d'Iris. Hermès, le messager de Zeus lui donna pour ses beaux pieds nus, une paire de souliers ailés ; Héra, l'épouse du roi des dieux, une plume de paon lui permettant de regarder la terre avec mille yeux ; et Aphrodite la déesse de l'amour et de la beauté, sa tunique qui avait la richesse des couleurs du ciel. Quant à Zeus, il lui remit une baguette magique ornée d'une étoile scintillante qui lui permettait de disperser les nuages.

Ainsi parée, Iris attendit la fin d'une ondée printanière pour se laisser glisser le long de cette courbe profonde, jaune-orange-rouge-violette-verte et bleue, arche immense d'un pont reliant le ciel à la terre.

Bien loin au-dessous d'elle, un marais étalait ses eaux glauques. Un faune hantait ses rives, chassant parmi les joncs, poursuivant les elfes et jouant de la flûte. Quand il vit le pont de nacre se poser sur les eaux, il frissonna déconcerté, ne sachant plus s'il était sur terre ou chez les dieux. Il avait fermé les yeux et sa flûte quitté ses lèvres.

- Qui es-tu ? murmura Iris.

Le faune ouvrit d'abord un oeil, puis le second avant de lever son front inquiet vers la déesse :

- Je ne suis qu'un pauvre chèvre-pieds, un proscrit difforme et cornu qui se cache le jour et chante au crépuscule. Mais toi, tu n'es pas comme moi, tu dois être belle car ta voix est si douce. Descends de tes rayons et laisse-moi te regarder.

- L'accent de ta voix ne m'est pas inconnu, lui répondit Iris en souriant.

L'humble sylvain aux poils roux maculés de boue supplia :

- Oh, je t'en prie, ombre légère, descends dans ce ténébreux marais où j'erre, et viens embellir et bénir ces lieux de ta divine présence.

Et Iris portée par ses ailes frêles et transparentes entreprit la visite du marais et de ses alentours. Elle vit un ballet fantastique au-dessus des roseaux et des traits argentés se croiser sur les eaux. C'étaient des elfes et des sylphes qui allaient de fleur en fleur visiter les calices. A leur appel gracieux, leur reine surgit d'un bouquet de lys. Le regard joyeux, elle vint à la rencontre de sa grande soeur du ciel :

- Quel est ton nom dans les cieux ? demanda la souveraine avec un sourire un peu naïf ?

- Iris, la messagère.

Alors la reine des elfes s'écria :

- Venez, accourez tous, et toi aussi le faune. La gracieuse Iris nous honore de sa visite. Préparez-vous à recevoir dignement la messagère des dieux.

- Moi, répliqua le sylvain, je l'accueillerai comme une reine ! Sur la colline je lui ferai un palais. Je le bâtirai jour et nuit. De la base au faîte il sera d'albâtre, comme son âme sans tâche.

Et, les sabots dans la boue, le boiteux se mit à l'oeuvre. Alors les elfes et les sylphes, mais également les grenouilles, les crapauds, les libellules et les scarabées, vinrent par cent chemins divers apporter des fleurs pour embellir les marches et les salles prodigieuses.

Dans sa robe qui avait les nuances du ciel, Iris effleurait à peine le sol de ses pieds chaussés de souliers ailés, pénétra sous les vastes plafonds d'or, mais ce furent les parterres de fleurs qui charmèrent le plus ses regards.

Le soir était venu et les fleurs avaient recueilli dans leurs calices, les elfes et les sylphes, ces enfants diaphanes de la lumière qui avaient peur de la nuit. La lune s'était enfuie derrière le palais blanc d'Iris, les lotus des marais avaient pris des teintes livides et un hibou lança son cri lugubre. Tournoyant dans l'ombre sur les roseaux, les elfes noirs invitaient à leur conseil malfaisant les salamandres, les sangsues, les serpents et les rats d'eau, autres habitants du marais mais cruels ceux-là. Prêtant au marais leurs errantes lueurs rouges, ils dansèrent sous le ciel sombre, invoquant le secours des chevaux de l'orage.

Ce fut alors qu'un vent souffla et que grondant de toutes parts de lourds nuages arrivèrent. Un terrible orage éclata. Mais Iris n'était pas craintive ; elle saisit la baguette magique qui lui avait été donnée par Zeus. L'éclat et le pouvoir de son étoile dispersèrent les nuages et le ciel redevint serein.

La présence d'Iris amena calme et bonheur aux habitants du marais, et le ciel réverbérait loin autour de ses eaux, la beauté de la déesse. Les hommes et les animaux la louaient. Les elfes de la nuit, ces phalènes noires, avaient bien tenté une nouvelle fois de muer en éclairs tous les rayons de soleil d'Iris, en chargeant un nuage d'amasser une tempête. Mais cette fois, l'étoile du sceptre de la déesse transforma les grosses gouttes de pluie en perles et en pierres précieuses qui vinrent éclabousser de leurs feux multicolores les pétales de nénuphars jonchant le sol de son palais.

Alors le faune s'écria :

- Belle Iris, rayon de lumière, de mon marais ténébreux où j'errais tu as fait un jardin d'Eden. Si nulle loi ne le défend, reste parmi nous et couvre pour toujours de ta clarté ce marécage.

- Hélas, lui répondit en soupirant la déesse, je ne le puis. Là-haut, sur l'Olympe, les dieux attendent mon retour.

Le sylvain se mit à gémir :

- Tu es fille du soleil, je suis fils de la terre. Je n'ai rien à t'offrir pour m'ouvrir ton coeur. Mon malheur est irréparable, je ne suis pas un homme et je ne suis même pas beau. J'ai de la fange à mes sabots et ne sais même pas comment je me nomme. Déesse, entends-moi ! Ne nous quitte pas de crainte que l'ombre ne nous reprenne. Regarde-moi, j'ai froid, les ténèbres déjà me glacent !

- Tu exagères ! lui répondit Iris, tes yeux ne sont ouverts qu'à demi. Vois, le soleil, ce flambeau fidèle, te vient en aide. Les ténèbres de la nuit reculent devant lui. Il t'envoie la joie et te rend l'espérance, il est la vie.

- Tes paroles sont réconfortantes, fit le faune, mais nous ne te laisserons pas partir de sitôt.

L'humble sylvain alla s'asseoir sur un rocher. Et prenant sa flûte il ferma les yeux et joua un air léger. Alors les elfes, les sylphes, les nymphes, les génies de la terre et même les nains vinrent danser et chanter une chanson d'amour à l'aimable Iris.

Sur l'Olympe, les dieux épouvantés s'étaient tournés vers Zeus. Des liens solides s'étaient établis entre Iris et les mortels et il était à craindre que la déesse veuille rester sur terre où, tôt ou tard, le mal pourrait l'atteindre. Alors Zeus lui cria :

- Reviens belle enfant, car si tu venais à tomber de ton trône de fleurs, tu serais souillée par la boue de la terre.

- Je ne vois pas de quelle boue tu parles ! répliqua la déesse.

Héra l'épouse de Zeus, se mêla alors à la conversation :

- Emploie donc la plume de paon que je t'ai donnée ! Si avec elle tu avais regardé la terre du haut de l'Olympe, tu aurais pu voir son côté haïssable et jamais plus tu n'aurais souhaité y descendre.

- Reine des cieux, lui répondit Iris, je ne suis entourée que d'êtres aimant la beauté et la pureté. Aurais-je pu mieux tomber ?

Ce fut au tour d'Aphrodite d'intervenir. Par une faille des nuages sa voix se fit entendre :

- Iris, si tu ne reviens pas tout de suite, je reprends ta vaporeuse tunique, car il serait dommage de voir ses belles couleurs chatoyantes ternies par la poussière de la terre.

Amphitrite la mère d'Iris, s'approchant d'Aphrodite, dit alors à Iris d'une voix maternelle :

- Reviens mon enfant. Les dieux ont entendu la prière de tes protégés et souhaitent établir avec eux, par ton intermédiaire, de nombreux contacts.

- Et sous quel aspect me présenterai-je au faune et aux gentils sylphes et elfes ?

- Comme une courbe profonde, étincelante, une arche immense d'un pont allant du ciel à la terre.

A peine Amphitrite eut-elle prononcé ces paroles que Zeus, dont on devinait la pensée irritée à l'ombre qui flottait dans son regard, lança des éclairs et un terrible orage éclata que l'étoile du sceptre d'Iris ne put dissiper. Menacée par l'immense colère, la déesse retourna aussitôt sur l'Olympe.

Tous les dieux étaient présents, mangeant l'ambroisie et buvant le nectar. Zeus était assis à une extrémité de la table et Hermès, son messager à l'autre. Il prit la taille d'Iris passant par là et lui demanda :

- Dis-moi, qu'as-tu trouvé là en bas que tu n'as pas sur l'Olympe ?

- Cher Hermès aux pieds ailés, figure-toi que j'y ai vu un marais aux eaux mortes se transformer en miroir étincelant.

- Ce plaisir tu le dois à ma plume de paon ; expliqua Héra, car elle permet de voir toutes choses sous mille angles différents.

- Non chère épouse, tu te trompes, dit Zeus, ce n'est pas grâce à ton cadeau, mais au mien, la baguette magique, qu'elle le doit. Si Iris n'avait pas eu ce sceptre, son séjour sur terre ne lui aurait pas été aussi agréable.

- Pardonne-moi, Zeus, fit la belle Aphrodite, n'oublie pas que c'est de moi qu'elle tient sa merveilleuse tunique. Si elle n'avait pas été aussi bien vêtue, personne ne l'aurait accueillie aussi aimablement.

Alors Apollon, le dieu du soleil, fils de Zeus parla :

- Je vous en prie, ne vous querellez pas entre vous ! Vous êtes des dieux, non des mortels !

Iris prit ensuite la parole :

- Je vous remercie grands dieux et déesses de m'avoir permis de tout observer sur terre. J'ai vu un marais aux eaux fangeuses et putrides devenir beau et pur, lorsque de ses profondeurs j'ai vu surgir de grands lys , les uns d'un blanc radieux, les autres d'un rouge et d'un bleu vifs. Pour m'honorer, les mortels appelèrent ces belles fleurs nées des eaux glauques du marais : Iris. Aussi, cher Hermès, je te serais reconnaissante de faire savoir aux humains, au cours de ton prochain voyage, que je retournerai les voir quand la lumière de l'espoir déclinera à nouveau.

Zeus songeur caressait sa barbe frisée. Au fond d'un bois au pied de l'Olympe, le faune, ce joyeux compagnon des nymphes dansantes, éternellement amoureux, éternellement repoussé car laid à faire peur, chantait calme et triste. Les dieux riaient et Iris déconcertée ne savait si c'était d'elle ou du pauvre chèvre-pieds. Alors Zeus qui seul ne riait pas, mit un doigt sur sa bouche et dit : Silence ! Le faune qui avait peut-être entendu prit ses pipeaux et se mit à jouer avec virtuosité. Recueillis, les Olympiens écoutaient la mélodie enchanteresse.

Iris vivait sur l'Olympe, rêvant, portant des messages pour Héra l'épouse de Zeus, le roi des dieux. Du haut du mont sacré, elle aimait écouter les douces sonorités de la flûte des faunes au crépuscule, et admirer les fleurs qu'elle adorait et convoitait tendrement.

Un matin, alors qu'Apollon livrait à coups de traits bataille à l'ombre, Iris tourna son front vers la terre. Partout où son regard se posait, ce n'était que splendeur. Le matin était serein et la déesse regardait vers l'Occident nébuleux les flots de la mer se déchirer sur les dures échines noires des rochers et les cormorans tour à tour plonger. Elle écoutait la voix cristalline du ruisseau, les soupirs du vent dans la forêt quand, de l'Orient, une comète vint baigner sa chevelure ardente dans les brumes d'un lac. Alors la déesse dirigea ses yeux vers la région où le soleil se promenait toujours éclatant dans un ciel pur où, le soir venu, elle y comptait plus d'étoiles que de perles dans les mers. Elle vit l'Egypte et le tapis vert de la vallée du Nil entre les deux déserts qui la rongent ; la Perse baignée du printemps éternel de ses roses ; et de la Chine les deux lignes nébuleuses avec de frêles arches de pont passant sur des cascades. Assise au haut de l'escalier céleste, Iris frissonnait tant c'était beau.

La déesse était ravissante et probablement l'ignorait. Elle ressemblait à un songe et Zeus, un pied posé sur son aigle, la regardait et n'avait point l'air fâché. Les parties de son corps que la tunique ne voilait pas, luisaient roses et translucides. Sur son dos frémissaient deux ailes bleues et diaphanes. Sa chevelure blonde était radieuse, et son souffle avait la douceur du parfum des roses de Paphos. Elle était toute innocente et sans crainte elle implora le roi des dieux pour connaître le monde auquel menait l'escalier céleste. Elle ressemblait à un songe et Zeus en avait la prunelle éblouie. Subjugué par sa beauté il s'attendrit et lui permit d'effectuer un court séjour sur terre.

Alors sur l'Olympe on vit les dieux se faire signe et s'approcher d'Iris. Hermès, le messager de Zeus lui donna pour ses beaux pieds nus, une paire de souliers ailés ; Héra, l'épouse du roi des dieux, une plume de paon lui permettant de regarder la terre avec mille yeux ; et Aphrodite la déesse de l'amour et de la beauté, sa tunique qui avait la richesse des couleurs du ciel. Quant à Zeus, il lui remit une baguette magique ornée d'une étoile scintillante qui lui permettait de disperser les nuages.

Ainsi parée, Iris attendit la fin d'une ondée printanière pour se laisser glisser le long de cette courbe profonde, jaune-orange-rouge-violette-verte et bleue, arche immense d'un pont reliant le ciel à la terre.

Bien loin au-dessous d'elle, un marais étalait ses eaux glauques. Un faune hantait ses rives, chassant parmi les joncs, poursuivant les elfes et jouant de la flûte. Quand il vit le pont de nacre se poser sur les eaux, il frissonna déconcerté, ne sachant plus s'il était sur terre ou chez les dieux. Il avait fermé les yeux et sa flûte quitté ses lèvres.

- Qui es-tu ? murmura Iris.

Le faune ouvrit d'abord un oeil, puis le second avant de lever son front inquiet vers la déesse :

- Je ne suis qu'un pauvre chèvre-pieds, un proscrit difforme et cornu qui se cache le jour et chante au crépuscule. Mais toi, tu n'es pas comme moi, tu dois être belle car ta voix est si douce. Descends de tes rayons et laisse-moi te regarder.

- L'accent de ta voix ne m'est pas inconnu, lui répondit Iris en souriant.

L'humble sylvain aux poils roux maculés de boue supplia :

- Oh, je t'en prie, ombre légère, descends dans ce ténébreux marais où j'erre, et viens embellir et bénir ces lieux de ta divine présence.

Et Iris portée par ses ailes frêles et transparentes entreprit la visite du marais et de ses alentours. Elle vit un ballet fantastique au-dessus des roseaux et des traits argentés se croiser sur les eaux. C'étaient des elfes et des sylphes qui allaient de fleur en fleur visiter les calices. A leur appel gracieux, leur reine surgit d'un bouquet de lys. Le regard joyeux, elle vint à la rencontre de sa grande soeur du ciel :

- Quel est ton nom dans les cieux ? demanda la souveraine avec un sourire un peu naïf ?

- Iris, la messagère.

Alors la reine des elfes s'écria :

- Venez, accourez tous, et toi aussi le faune. La gracieuse Iris nous honore de sa visite. Préparez-vous à recevoir dignement la messagère des dieux.

- Moi, répliqua le sylvain, je l'accueillerai comme une reine ! Sur la colline je lui ferai un palais. Je le bâtirai jour et nuit. De la base au faîte il sera d'albâtre, comme son âme sans tâche.

Et, les sabots dans la boue, le boiteux se mit à l'oeuvre. Alors les elfes et les sylphes, mais également les grenouilles, les crapauds, les libellules et les scarabées, vinrent par cent chemins divers apporter des fleurs pour embellir les marches et les salles prodigieuses.

Dans sa robe qui avait les nuances du ciel, Iris effleurait à peine le sol de ses pieds chaussés de souliers ailés, pénétra sous les vastes plafonds d'or, mais ce furent les parterres de fleurs qui charmèrent le plus ses regards.

Le soir était venu et les fleurs avaient recueilli dans leurs calices, les elfes et les sylphes, ces enfants diaphanes de la lumière qui avaient peur de la nuit. La lune s'était enfuie derrière le palais blanc d'Iris, les lotus des marais avaient pris des teintes livides et un hibou lança son cri lugubre. Tournoyant dans l'ombre sur les roseaux, les elfes noirs invitaient à leur conseil malfaisant les salamandres, les sangsues, les serpents et les rats d'eau, autres habitants du marais mais cruels ceux-là. Prêtant au marais leurs errantes lueurs rouges, ils dansèrent sous le ciel sombre, invoquant le secours des chevaux de l'orage.

Ce fut alors qu'un vent souffla et que grondant de toutes parts de lourds nuages arrivèrent. Un terrible orage éclata. Mais Iris n'était pas craintive ; elle saisit la baguette magique qui lui avait été donnée par Zeus. L'éclat et le pouvoir de son étoile dispersèrent les nuages et le ciel redevint serein.

La présence d'Iris amena calme et bonheur aux habitants du marais, et le ciel réverbérait loin autour de ses eaux, la beauté de la déesse. Les hommes et les animaux la louaient. Les elfes de la nuit, ces phalènes noires, avaient bien tenté une nouvelle fois de muer en éclairs tous les rayons de soleil d'Iris, en chargeant un nuage d'amasser une tempête. Mais cette fois, l'étoile du sceptre de la déesse transforma les grosses gouttes de pluie en perles et en pierres précieuses qui vinrent éclabousser de leurs feux multicolores les pétales de nénuphars jonchant le sol de son palais.

Alors le faune s'écria :

- Belle Iris, rayon de lumière, de mon marais ténébreux où j'errais tu as fait un jardin d'Eden. Si nulle loi ne le défend, reste parmi nous et couvre pour toujours de ta clarté ce marécage.

- Hélas, lui répondit en soupirant la déesse, je ne le puis. Là-haut, sur l'Olympe, les dieux attendent mon retour.

Le sylvain se mit à gémir :

- Tu es fille du soleil, je suis fils de la terre. Je n'ai rien à t'offrir pour m'ouvrir ton coeur. Mon malheur est irréparable, je ne suis pas un homme et je ne suis même pas beau. J'ai de la fange à mes sabots et ne sais même pas comment je me nomme. Déesse, entends-moi ! Ne nous quitte pas de crainte que l'ombre ne nous reprenne. Regarde-moi, j'ai froid, les ténèbres déjà me glacent !

- Tu exagères ! lui répondit Iris, tes yeux ne sont ouverts qu'à demi. Vois, le soleil, ce flambeau fidèle, te vient en aide. Les ténèbres de la nuit reculent devant lui. Il t'envoie la joie et te rend l'espérance, il est la vie.

- Tes paroles sont réconfortantes, fit le faune, mais nous ne te laisserons pas partir de sitôt.

L'humble sylvain alla s'asseoir sur un rocher. Et prenant sa flûte il ferma les yeux et joua un air léger. Alors les elfes, les sylphes, les nymphes, les génies de la terre et même les nains vinrent danser et chanter une chanson d'amour à l'aimable Iris.

Sur l'Olympe, les dieux épouvantés s'étaient tournés vers Zeus. Des liens solides s'étaient établis entre Iris et les mortels et il était à craindre que la déesse veuille rester sur terre où, tôt ou tard, le mal pourrait l'atteindre. Alors Zeus lui cria :

- Reviens belle enfant, car si tu venais à tomber de ton trône de fleurs, tu serais souillée par la boue de la terre.

- Je ne vois pas de quelle boue tu parles ! répliqua la déesse.

Héra l'épouse de Zeus, se mêla alors à la conversation :

- Emploie donc la plume de paon que je t'ai donnée ! Si avec elle tu avais regardé la terre du haut de l'Olympe, tu aurais pu voir son côté haïssable et jamais plus tu n'aurais souhaité y descendre.

- Reine des cieux, lui répondit Iris, je ne suis entourée que d'êtres aimant la beauté et la pureté. Aurais-je pu mieux tomber ?

Ce fut au tour d'Aphrodite d'intervenir. Par une faille des nuages sa voix se fit entendre :

- Iris, si tu ne reviens pas tout de suite, je reprends ta vaporeuse tunique, car il serait dommage de voir ses belles couleurs chatoyantes ternies par la poussière de la terre.

Amphitrite la mère d'Iris, s'approchant d'Aphrodite, dit alors à Iris d'une voix maternelle :

- Reviens mon enfant. Les dieux ont entendu la prière de tes protégés et souhaitent établir avec eux, par ton intermédiaire, de nombreux contacts.

- Et sous quel aspect me présenterai-je au faune et aux gentils sylphes et elfes ?

- Comme une courbe profonde, étincelante, une arche immense d'un pont allant du ciel à la terre.

A peine Amphitrite eut-elle prononcé ces paroles que Zeus, dont on devinait la pensée irritée à l'ombre qui flottait dans son regard, lança des éclairs et un terrible orage éclata que l'étoile du sceptre d'Iris ne put dissiper. Menacée par l'immense colère, la déesse retourna aussitôt sur l'Olympe.

Tous les dieux étaient présents, mangeant l'ambroisie et buvant le nectar. Zeus était assis à une extrémité de la table et Hermès, son messager à l'autre. Il prit la taille d'Iris passant par là et lui demanda :

- Dis-moi, qu'as-tu trouvé là en bas que tu n'as pas sur l'Olympe ?

- Cher Hermès aux pieds ailés, figure-toi que j'y ai vu un marais aux eaux mortes se transformer en miroir étincelant.

- Ce plaisir tu le dois à ma plume de paon ; expliqua Héra, car elle permet de voir toutes choses sous mille angles différents.

- Non chère épouse, tu te trompes, dit Zeus, ce n'est pas grâce à ton cadeau, mais au mien, la baguette magique, qu'elle le doit. Si Iris n'avait pas eu ce sceptre, son séjour sur terre ne lui aurait pas été aussi agréable.

- Pardonne-moi, Zeus, fit la belle Aphrodite, n'oublie pas que c'est de moi qu'elle tient sa merveilleuse tunique. Si elle n'avait pas été aussi bien vêtue, personne ne l'aurait accueillie aussi aimablement.

Alors Apollon, le dieu du soleil, fils de Zeus parla :

- Je vous en prie, ne vous querellez pas entre vous ! Vous êtes des dieux, non des mortels !

Iris prit ensuite la parole :

- Je vous remercie grands dieux et déesses de m'avoir permis de tout observer sur terre. J'ai vu un marais aux eaux fangeuses et putrides devenir beau et pur, lorsque de ses profondeurs j'ai vu surgir de grands lys , les uns d'un blanc radieux, les autres d'un rouge et d'un bleu vifs. Pour m'honorer, les mortels appelèrent ces belles fleurs nées des eaux glauques du marais : Iris. Aussi, cher Hermès, je te serais reconnaissante de faire savoir aux humains, au cours de ton prochain voyage, que je retournerai les voir quand la lumière de l'espoir déclinera à nouveau.

Zeus songeur caressait sa barbe frisée. Au fond d'un bois au pied de l'Olympe, le faune, ce joyeux compagnon des nymphes dansantes, éternellement amoureux, éternellement repoussé car laid à faire peur, chantait calme et triste. Les dieux riaient et Iris déconcertée ne savait si c'était d'elle ou du pauvre chèvre-pieds. Alors Zeus qui seul ne riait pas, mit un doigt sur sa bouche et dit : Silence ! Le faune qui avait peut-être entendu prit ses pipeaux et se mit à jouer avec virtuosité. Recueillis, les Olympiens écoutaient la mélodie enchanteresse.

Dernière édition par Freya le Mer 17 Avr 2013 - 16:20, édité 4 fois

Freya- Messages : 1336

Date d'inscription : 24/08/2012

Localisation : Vosges

La Rose de France

La Rose de France

C'était aux premiers temps de la terre, à l'heure où Aquilon attelait les ardents chevaux du soleil au quadrige radieux. Impatients, les fougueux animaux piaffaient et se cabraient. Enfin, les battants de la porte du ciel s'ouvrirent et derrière leur poitrail blanc dressé apparut l'orbe d'or du char céleste. Secouant leurs crinières ils firent tomber de leurs naseaux fumants des gouttes de rosée sur la nature.

Ce jour de printemps que les chevaux de l'aurore versaient sur l'univers était plus beau encore. Les feuillages des arbres bruissaient de mouvements plus doux et les rayons du soleil tombaient plus caressants sur les fleurs humides de rosée, car le dieu Apollon, menant d'une main son attelage et de l'autre jetant mille baisers dans les fleurs, semait l'amour. Autour de leurs corolles ce n'était qu'un affolement d'ailes transparentes ; les abeilles, ces petites amoureuses des frais myosotis, des pervenches et des jasmins, allaient, venaient, s'en allaient, revenaient. Le dieu Zeus contemplait l'univers apaisé, mélodieux et son regard tomba sur leurs essaims. Qu'avaient donc, ce matin, ces petits insectes surprenants ? Les abeilles s'agitaient autour d'une fleur inconnue, nouvellement épanouie, sortie toute rose et embaumée de son urne verte. La première rose venait de s'ouvrir et faisait rayonner sa splendide fraîcheur. Dans le doux vent du soir tiédi par les rayons d'or, elle envoyait ses baisers odorants dont le parfum s'envola vers Apollon en murmurant : Je t'aime.

Quand Zeus accoudé à son trône d'airain, vit grandir les ombres et monter les premières constellations, il cueillit la rose et lui dit :

- Pauvre fleur, va, là où le soleil vermeil, les voiles et les nuages s'en vont : sur la mer, cet abîme profond. Fane-toi sur les vagues où palpite la vie. Apollon mon fils t'a créée pour la mer. Moi, je te donne à l'amour.

Alors un tumultueux zéphyr effleura les nuages, d'un coup d'aile rapide effeuilla la rose dans l'onde et mêla les flots. Et Zeus n'avait plus dans sa main qu'une tige hérissée d'épines. Il se pencha et vit sur l'onde les pétales épars tournoyer et s'en aller de tous les côtés.

Du jour, il ne restait qu'une vague lueur bleuâtre et Zeus était bien un peu triste au fond de sa pensée.

Cette nuit-là, comme pour un mystère, la lune s'était voilée. Les flots par moments se striaient d'un pâle éclair, c'était le trident de Neptune, dieu de la mer, sorti de l'une de ses grottes de coquillages. Il remontait des fonds mystérieux pour gagner le golfe bleu d'une petite île aux vertes collines qui se miraient dans les flots clairs. Là, noyés et roulés par les vagues aux mille étincelles, gisaient des pétales de la rose. Sous les pas de Neptune, ils s'efforcèrent de s'élever du sable pur mais leurs ailes blessées les firent retomber mollement dans les mains du dieu. Il contempla leur forme et respira leur parfum suave qui lui rappela de douces aventures. L'âme troublée, le dieu se surprit à rêver. Alors dans le sein mystérieux de la mer, il commença un lent travail que lui seul connaissait : avec la fraîcheur et l'écume de la vague qui courait, les rayons de la lune qui traînaient, il fit des échanges dont lui seul avait le secret et transforma les pétales en un grand coquillage qui avait l'éclat des perles d'Orient avec en plus, un chatoiement rose.

Dans l'aube incertaine du lendemain, le reflet lointain d'un mystérieux rayon doré dansait dans les plis des vagues sombres où quelque chose semblait palpiter. Et voilà qu'à travers la brume matinale, montant du fond de la mer insondable, surgit Aphrodite, déesse de l'amour et de la beauté. Quel éblouissement ce fut jusqu'aux cieux sublimes où les dieux distraits s'étaient penchés pour mieux la voir. Le ciel avait ouvert ses portes et une avalanche d'or se répandit dans l'azur embrasant l'horizon et la terre pleine d'ombres.

Cernée d'un halo pâle et lustré, Aphrodite se tenait assise sur l'énorme coquillage, oeuvre de Neptune. Sa robe légère flottait dans le vent autour de son souple corps rose et translucide comme l'albâtre. Son souffle doux comme le zéphyr embaumait l'air comme une fleur. Ses lèvres d'un vermeil un peu pâle mêlait un tendre sourire à son chant, attirant l'attention des oiseaux qui gazouillaient là-bas sur l'île de Cythère. Les hirondelles, ces amoureuses de l'azur, et les colombes pures qui nous disent que tout est fait pour aimer, s'envolèrent poussées vers le ciel bleu. Elles rencontrèrent la déesse au milieu de la vaste aventure des flots, et l'entourèrent de leurs tendres essaims.

Alors Aphrodite soufflant dans une conque, appela les bons petits génies de la mer. Planant sur les eaux, ils rassemblaient les derniers pétales et en firent un sceptre royal pour leur maîtresse et déesse. La rose était comblée.

Aujourd'hui encore, la Rose de France se réjouit quand un coup de vent l'effeuille, car elle sait que ses pétales en forme de coquillages s'envoleront vers une île de beauté, et que l'un ou l'autre sera choisi pour orner le sceptre de la déesse de l'amour et porter ses ordres.

Chère enfant, en observant bien une Rose de France, tu reconnaîtras sur ses pétales le dessin d'un coquillage. Aimée d'Apollon, elle fait pour lui en son cœur ce parfum si doux, et les fins fils d'or que tu pourras y voir si profondément enfouis, sont en réalité des rayons de soleil.

Ce jour de printemps que les chevaux de l'aurore versaient sur l'univers était plus beau encore. Les feuillages des arbres bruissaient de mouvements plus doux et les rayons du soleil tombaient plus caressants sur les fleurs humides de rosée, car le dieu Apollon, menant d'une main son attelage et de l'autre jetant mille baisers dans les fleurs, semait l'amour. Autour de leurs corolles ce n'était qu'un affolement d'ailes transparentes ; les abeilles, ces petites amoureuses des frais myosotis, des pervenches et des jasmins, allaient, venaient, s'en allaient, revenaient. Le dieu Zeus contemplait l'univers apaisé, mélodieux et son regard tomba sur leurs essaims. Qu'avaient donc, ce matin, ces petits insectes surprenants ? Les abeilles s'agitaient autour d'une fleur inconnue, nouvellement épanouie, sortie toute rose et embaumée de son urne verte. La première rose venait de s'ouvrir et faisait rayonner sa splendide fraîcheur. Dans le doux vent du soir tiédi par les rayons d'or, elle envoyait ses baisers odorants dont le parfum s'envola vers Apollon en murmurant : Je t'aime.

Quand Zeus accoudé à son trône d'airain, vit grandir les ombres et monter les premières constellations, il cueillit la rose et lui dit :

- Pauvre fleur, va, là où le soleil vermeil, les voiles et les nuages s'en vont : sur la mer, cet abîme profond. Fane-toi sur les vagues où palpite la vie. Apollon mon fils t'a créée pour la mer. Moi, je te donne à l'amour.

Alors un tumultueux zéphyr effleura les nuages, d'un coup d'aile rapide effeuilla la rose dans l'onde et mêla les flots. Et Zeus n'avait plus dans sa main qu'une tige hérissée d'épines. Il se pencha et vit sur l'onde les pétales épars tournoyer et s'en aller de tous les côtés.

Du jour, il ne restait qu'une vague lueur bleuâtre et Zeus était bien un peu triste au fond de sa pensée.

Cette nuit-là, comme pour un mystère, la lune s'était voilée. Les flots par moments se striaient d'un pâle éclair, c'était le trident de Neptune, dieu de la mer, sorti de l'une de ses grottes de coquillages. Il remontait des fonds mystérieux pour gagner le golfe bleu d'une petite île aux vertes collines qui se miraient dans les flots clairs. Là, noyés et roulés par les vagues aux mille étincelles, gisaient des pétales de la rose. Sous les pas de Neptune, ils s'efforcèrent de s'élever du sable pur mais leurs ailes blessées les firent retomber mollement dans les mains du dieu. Il contempla leur forme et respira leur parfum suave qui lui rappela de douces aventures. L'âme troublée, le dieu se surprit à rêver. Alors dans le sein mystérieux de la mer, il commença un lent travail que lui seul connaissait : avec la fraîcheur et l'écume de la vague qui courait, les rayons de la lune qui traînaient, il fit des échanges dont lui seul avait le secret et transforma les pétales en un grand coquillage qui avait l'éclat des perles d'Orient avec en plus, un chatoiement rose.

Dans l'aube incertaine du lendemain, le reflet lointain d'un mystérieux rayon doré dansait dans les plis des vagues sombres où quelque chose semblait palpiter. Et voilà qu'à travers la brume matinale, montant du fond de la mer insondable, surgit Aphrodite, déesse de l'amour et de la beauté. Quel éblouissement ce fut jusqu'aux cieux sublimes où les dieux distraits s'étaient penchés pour mieux la voir. Le ciel avait ouvert ses portes et une avalanche d'or se répandit dans l'azur embrasant l'horizon et la terre pleine d'ombres.

Cernée d'un halo pâle et lustré, Aphrodite se tenait assise sur l'énorme coquillage, oeuvre de Neptune. Sa robe légère flottait dans le vent autour de son souple corps rose et translucide comme l'albâtre. Son souffle doux comme le zéphyr embaumait l'air comme une fleur. Ses lèvres d'un vermeil un peu pâle mêlait un tendre sourire à son chant, attirant l'attention des oiseaux qui gazouillaient là-bas sur l'île de Cythère. Les hirondelles, ces amoureuses de l'azur, et les colombes pures qui nous disent que tout est fait pour aimer, s'envolèrent poussées vers le ciel bleu. Elles rencontrèrent la déesse au milieu de la vaste aventure des flots, et l'entourèrent de leurs tendres essaims.

Aphrodite et les autres Néréides.

Les derniers pétales de la rose tournoyaient sur mille vaguelettes d'or autour de la déesse, et leur parfum se fondait dans les rayons du soleil. Aphrodite se demanda quel était cet encens divin qui montait jusqu'à elle, et dans un de ses mouvements au rythme doux, elle se pencha légèrement en avant et aperçut les pétales qui cherchaient le bout de ses orteils roses avec leurs lèvres mi-closes. Et l'âme de la fleur parla à son cœur de femme.Alors Aphrodite soufflant dans une conque, appela les bons petits génies de la mer. Planant sur les eaux, ils rassemblaient les derniers pétales et en firent un sceptre royal pour leur maîtresse et déesse. La rose était comblée.

Aujourd'hui encore, la Rose de France se réjouit quand un coup de vent l'effeuille, car elle sait que ses pétales en forme de coquillages s'envoleront vers une île de beauté, et que l'un ou l'autre sera choisi pour orner le sceptre de la déesse de l'amour et porter ses ordres.

Chère enfant, en observant bien une Rose de France, tu reconnaîtras sur ses pétales le dessin d'un coquillage. Aimée d'Apollon, elle fait pour lui en son cœur ce parfum si doux, et les fins fils d'or que tu pourras y voir si profondément enfouis, sont en réalité des rayons de soleil.

Dernière édition par Freya le Mar 12 Aoû 2014 - 17:18, édité 3 fois

Freya- Messages : 1336

Date d'inscription : 24/08/2012

Localisation : Vosges

La pomme de l'immortalité

La pomme de l'immortalité

Aux Indes vivait une fois, il y a bien longtemps, un homme avisé du nom de Saad. Avec sa femme Maya, il habitait une modeste maison faite de briques de boue séchée, au bord d'une épaisse forêt. Il purifiait son cœur par la méditation et la prière, et c'est avec amabilité et serviabilité qu'il accueillait les voyageurs épuisés, assoiffés et affamés.

Sa réputation d'homme sage avait dépassé largement les frontières de son pays, et tout le monde s'accordait à l'estimer heureux, et à l'admirer.

Or un jour, Dieu à qui rien n'échappe, décida de récompenser Saad. Il lui envoya un messager qui se présenta devant notre sage, et lui remit avec ces paroles, une belle pomme rouge :

- Vois, le Dieu du Ciel m'envoie pour te remettre en récompense de tes bienfaits, ce précieux fruit. Si tu manges cette pomme, tu obtiendras la vie éternelle.

Modestement Saad répondit:

- Je ne suis pas digne d'un tel présent.

- N'oublie pas, répéta le messager du ciel, si tu manges cette pomme, tu devras vivre éternellement. Tu n'es pas seulement bon envers les hommes, mais encore plein de compassion pour les animaux de la forêt. Ta vie est digne de cet hommage.

Saad prit la pomme et la porta à ses lèvres lorsque sa femme l'appela :

- Pourquoi, se demanda-t-il soudain, ma femme ne devrait-elle pas partager avec moi ce cadeau divin, elle qui depuis tant d'années partage ma destinée, les instants heureux aussi bien que ceux qui le sont moins ?

Et il rejoignit Maya, lui raconta la visite du messager divin, lui rapporta ses paroles, et finalement, l'invita à consommer la pomme avec lui.

- Tu es fou ! rétorqua Maya. Crois-tu que j'ai envie de vivre éternellement, ici, au bord de cette sombre forêt ?

- Femme ! Interjeta le mari, ne blasphème pas !

- Te sens-tu capable de servir éternellement les dieux en même temps que les hommes que le hasard ou la volonté du ciel amènent ici ? demanda Maya. Veux-tu vraiment vivre perpétuellement à l'ombre de cette vaste forêt ?

- N'avons-nous pas été heureux à l'abri de ces hauts arbres ? répliqua Saad. Il y fait bon vivre. Là, le vent bruissant dans les cimes nous souffle à l'oreille bien des mystères et de doux secrets. Ici, loin de l'humanité haïssante et méprisable, on goûte la paix divine de la nature, et chaque lever de soleil nous redonne force et courage nouveaux. Mais voilà, seulement celui qui sait vivre sans s’abandonner au mal, est capable de passer sa vie dans la forêt.

- Je ne vois pas quel mal il y a à vivre avec d’autres hommes dans une ville, et encore moins quelles fautes on peut y commettre, grommela Maya. J’aimerais connaître d’autres mélodies que l’éternel gazouillis des oiseaux dans les branches. Je souhaiterais une meilleure nourriture que ces légumes fades, ces baies gorgées d’eau, et ces noix si dures que tu m’apportes chaque jour à la cuisine. Et puis, je voudrais dépenser de l’argent, avoir beaucoup d’amis autour de moi, aller au théâtre, visiter des palais, des temples... Car, vois-tu Saad, la symétrie des troncs de ces arbres géants m’effraie et commence même à m’étreindre le cœur. Je veux entendre des éclats de rire, des voix jeunes, des musiques... Ici, au pied des arbres, il n’y a rien de tout cela.

- Pauvre femme, songea à haute voix Saad. Ces grands bois dont l’auguste tranquillité t’effraie, tu les regretteras pourtant encore, et toute ta vie, je le crains. Moi, je ne connais pas de chant plus mélodieux que le gazouillis de l’oiseau, pas de meilleurs amis que les animaux, pas de palais ou de temple plus beau que cette haute, très haute forêt, avec ses fûts d’arbres polis et baignés de lueurs bleuâtres même en plein jour. Je n’ai jamais rien vu de plus éclatant, de plus noble que le lever et le coucher du soleil, que la lumière de la lune et des étoiles, ou encore, que le ruban scintillant du fleuve.

- Oh ! Je suis saturée de tout cela mon ami, répondit Maya, mais crois-moi, vends plutôt cette pomme pour une forte somme d’argent, de façon à ce que nous devenions riches et puissions encore bien profiter de notre vie.

- Mais alors, ce paysage, ce coin de terre que j’aime tant, je devrais l’abandonner ?

- Avec le prix que tu tireras de ce fruit qui donne la vie éternelle, tu pourras t’acheter les plus belles terres et faire construire des temples prestigieux que le peuple, quand il voudra prier Dieu, viendra visiter en pèlerinage. Mais au fait Saad, as-tu une preuve quelconque que cette pomme rouge, d’apparence ordinaire, donnera réellement la vie éternelle à celui qui la croquera ? J’ai des doutes. Mais laisse-le croire aux autres, et profite plutôt de la crédulité du premier venu pour lui demander un bon prix.

Saad réfléchit.

- Que dois-je faire ? se demanda-t-il. J’aime ma femme, mais que sait-elle, la pauvre, de la Sagesse et de l’Ignorance ? Peut-être que mon premier devoir serait de la récompenser pour tout l’amour qu’elle m’a prodigué tout au long de ces nombreuses années écoulées, plutôt que de m’assurer une vie éternelle.

- Cette pomme vaut son pesant d’or, nous réaliserons notre fortune, s’écria Maya. Nous déménagerons dans une grande ville et coulerons des jours heureux. Mais nous ne demeurerons pas les seuls à bénéficier des bienfaits de la vente de cette pomme, car nous assurerons le pain à des milliers de malheureux. Ainsi, plutôt que de vivre indéfiniment ici-bas, sur cette terre de misère, nous nous achèterons une vie éternelle, mais au ciel !

- Tu as raison, dit le brave homme à sa femme.

Ils firent aussitôt leurs préparatifs de départ, et se mirent en route pour la ville la plus proche.

Pendant ce temps, le roi qui régnait alors sur le pays, avait quitté sa capitale pour gagner sa résidence d’été qui s’élevait précisément dans la ville vers laquelle marchaient Saad et Maya.

La réputation de sagesse de Saad était parvenue jusqu’aux oreilles du roi qui désirait vivement le rencontrer. Aussi, à peine fut-il arrivé dans son palais d’été, qu’il envoya ses gardes quérir Saad.

Les cavaliers envahirent la vieille cité. Le Commandant de la Garde coiffé d’un casque de bronze avait pris la tête du détachement.

- C’est bien Saad, le Sage que j’ai présentement devant mes yeux ? demanda-t-il. Le roi veut te voir.

Saad n’eut même pas le temps d’acquiescer que déjà les bras puissants du guerrier le soulevaient de terre, et que son cheval lancé au galop, les emportait par les places et les rues vers la résidence royale.

Les gardes.

Les murs du palais étaient de porcelaine. Dans la cour, Saad vit une armée de serviteurs s’affairer autour d’une centaine d’éléphants, de chameaux, de chevaux racés, tous harnachés de cuirs rutilants avec des selles de soie rouge et or sur le dos... Dans les jardins qui menaient au pavillon privé du roi, des paons, des hérons et des ibis lissaient leurs plumes avec de longs claquements de bec. Puis, les pas des gardes résonnèrent sur les degrés d’un escalier de jade qui menait à la grande salle du palais. Devant le trône, sur le sol parqueté d’écailles nacrées de coquillages où ses pieds nus et poussiéreux marquaient tous leurs pas, Saad se prosterna devant le souverain.

- Seigneur mon roi, dit-il, permet à ton humble serviteur de t’offrir la pomme de l’immortalité.

- La pomme de la vie éternelle ? S’enquit étonné le roi. Non, mon ami, je ne suis pas digne d’un tel cadeau. Mais tu peux, si tu veux, la laisser là. Mon trésorier t’en donnera cinquante bourses d’or.

Le soir vint, et le roi obsédé par l’histoire de la pomme, descendit dans son jardin où il se promena seul. Sur l’eau sombre du lac de son parc, et sur le ciel incandescent du couchant, des vols d’ibis roses apparurent entre les arbres en fleurs. Abîmé dans ses pensées profondes, il n’aperçut pas tout de suite la reine qui l’observait depuis la terrasse.

- Ah ! s’écria soudain le roi en la voyant, tu arrives au bon moment, viens ma douce compagne !

La reine descendit les degrés de l’escalier, et le roi pu contempler sa lourde chevelure noire empourprée d’une pivoine, et sa robe de soie couleur safran brodée de plumes de paon.

- Saad, le Sage de la forêt dont tu as déjà entendu parler, lui dit-il, m’a apporté la pomme de la vie éternelle. Tu dois manger cette pomme, car aucune autre femme n’est digne de ce cadeau divin. Je n’en connais point qui ait une voix aussi cristalline, qui soit aussi belle et noble que toi. Mange ce fruit de l’immortalité afin que ta beauté enchante éternellement le monde.

La reine sourit et se laissa tendrement embrasser sur le front par son époux. Elle prit ensuite la pomme et se retira dans ses appartements privés qu’elle arpenta toute la nuit. Au petit matin, après mûre réflexion, la dame conclut :

- Non, je ne mangerai pas la pomme de la vie éternelle. Je vais en faire cadeau à ma fillette, car elle est encore plus jeune et plus belle que moi. Et la reine fit mander la princesse.

- Mon enfant, lui dit la souveraine, un très grand bonheur t’échoit aujourd’hui. Vois, je t’offre la pomme de la vie éternelle.

- Oh chère maman, lui répondit la princesse, voilà certes un cadeau tout à fait exceptionnel que tu me fais là, mais je me trouve bien jeune et je dois me prouver à moi-même que je mérite ce fruit sacré.

Elle prit la pomme et se retira.

La reine la suivit du regard et sourit.

- Ainsi, songea-t-elle, la beauté pure, l’amabilité de cette toute jeune fille seront conservés à tout jamais à l’humanité.

La reine.

La princesse se rendit dans son pavillon aux murs tendus de soie dans les couleurs les plus tendres de l’eau, et tout dans ses appartements au bord du lac, brillait d’or et d’argent. Mais la princesse ne songeait nullement à la pomme. C’était le beau, l’élégant Commandant de la Garde de son père, qui occupait toutes ses pensées. Chaque matin, depuis sa fenêtre, elle le voyait traverser le parc.

- C’est lui qui doit recevoir la pomme de la vie éternelle se dit-elle, de façon à ce que les soldats de notre cher pays, bénéficient éternellement de l’expérience et de la sagesse de ce vaillant officier, et qu’il demeure pour les nobles dames et princesses de la Cour, un chevalier servant.

Mais le protocole en vigueur à la Cour, ne permettait pas à la princesse d’adresser la parole à un soldat, fût-il le plus grand, le plus nobles des officiers du royaume. Aussi, eut-elle l’idée de lui rédiger une lettre dans laquelle elle emballa la pomme, et que le lendemain matin elle jeta par la fenêtre au moment précis où le Commandant passa sur son cheval. Il eut juste le temps de tendre le casque de bronze qu’il portait sous le bras, pour attraper le message et la pomme. Tout en poursuivant son chemin, il se mit à lire le billet de la princesse. Il dirigea sa monture vers un bosquet en grommelant :

- Ainsi, je devrais éternellement jouer au défenseur de la patrie et faire le joli cœur !... Hum... Ma parole, elle me prend pour un godelureau !... Voilà qui ne me plaît guère et qui me déçoit même de la part de notre princesse !

Irrité, il descendit de cheval et s’assit dans la mousse fraîche au pied d’un arbre. Sur ce, arriva la plus gentille et la plus gracieuse des servantes de la princesse. Elle cueillit une marguerite et se mit à lui arracher un à un les pétales en murmurant :

- Il m’aime... un peu... beaucoup... pas du tout...

- Oh! pensa le jeune Commandant de la Garde, la princesse est certes très jolie, mais pour moi elle est et restera un fruit interdit, tandis que cette simple servante n’est pas une forteresse imprenable, sans compter qu’elle est particulièrement charmante et gentille.

Et, se levant, il s’approcha de la jeune fille et lui dit :

- Belle jeune fille, il y a bien longtemps que j’ai l’intention de te parler. Tu as un corps de nymphe et un visage de petite fée, et je trouve qu’ils sont vraiment faits pour éblouir à jamais. C’est pourquoi je t’offre ce fruit. Si tu le manges, tu vivras éternellement, tout en demeurant jeune et belle.

- Je vous remercie, répondit poliment la jeune fille. Mais avant de mordre dans la pomme et d’exaucer votre vœu, je dois réfléchir. Laissez-moi, je vous prie, un délai de réflexion d’une semaine.

Et elle prit la pomme comme si c’eut été un objet de peu de valeur.

La jeune servante.

Le lendemain matin, alors qu’elle accomplissait son service, le roi et la reine se rendirent chez la princesse. Quand la soubrette se courba révérencieusement en deux devant les souverains, la pomme tomba de sa poche et roula jusqu’aux pieds du roi. Oubliant un instant sa dignité, le roi se baissa et ramassa la pomme.

- Qui t’a donné ce précieux fruit ? demanda-t-il en colère.

- Je l’ai reçu en cadeau, Votre Majesté, murmura la petite servante. Le Commandant de la Garde pour me témoigner son amour m’a fait don du fruit de l’immortalité.

- Original, très original ! grommela le roi. Je le croyais épris de ma fille !

- Père, intervint la princesse, pardonne à cet audacieux. Il est le meilleur et le plus vaillant de tes officiers et des guerriers de tous les pays loin à la ronde. Quel mal y a-t-il à ce qu’il souhaite prendre cette fille pour épouse ? Qu’il ne soit pas l’objet de ta colère.

- Mon enfant, rétorqua le roi, quand on est un homme de son rang et de sa classe, on a également des devoirs. Un homme libre ne peut épouser une esclave, et aucun de mes officiers une servante ! Mais je veux me montrer magnanime, puisque tu défends sa cause. Qu’il épouse, si tel est son désir, cette servante, mais alors qu’il soit banni à jamais de notre royaume.

- Mon métier, répondit l’élégant officier, ne consiste pas à débiter des fadeurs aux dames et demoiselles de la Cour. Je suis un soldat, pas un godelureau !

Et il rendit son épée au roi. Il quitta le pays et alla offrir ses services à un souverain étranger, à l’Empereur de Chine dit-on, qui le tenait en très haute estime. Épousa-t-il la belle soubrette ? Personne dans le royaume ne le sut, et l’histoire ne le révèle pas.

A peu de temps de là, la princesse épousa un grand prince. Le vieux couple royal prit la résolution de finir ses jours en paix, et transmit les pouvoirs à son gendre avant de se retirer de la vie publique.

Entourés d’un faste éblouissant, le roi et la reine quittèrent donc la capitale, pour aller s’installer définitivement dans leur résidence d’été. Et ce fut ainsi, qu’ils rencontrèrent Saad.

Revêtu de vêtements de soie brochée d’or, Saad se déplaçait dans une chaise à porteurs, portée par des esclaves noirs, non moins richement habillés. Lorsque les chaises à porteurs du roi et de Saad furent à la même hauteur, le souverain fit signe aux esclaves de s’arrêter. Il retira alors d’un sac de cuir, la pomme de la vie éternelle et interpella Saad.

- Saint homme, lui dit-il, toi qui m’apparaît aujourd’hui tout cousu d’or comme un grand seigneur, tiens, reprends le fruit de l’immortalité, car personne n’a voulu garder et consommer ce don de Dieu. On m’a rapporté que tu es devenu riche, très riche, que tu as soulagé bien des miséreux, et que tu as fait construire des palais et des temples accessibles aux hommes de toutes les races et de toutes les classes.

Saad ne répondit rien au roi. Il tendit la main vers la pomme pour la consommer avidement, lorsque Maya, sa femme, qui se reposait appuyée sur des coussins à côté de lui, lui dit :

- Sois honnête envers toi-même, Saad. Tu sais bien que dans ce vaste monde ici-bas, nous n’avons pas trouvé ce bonheur dont nous rêvions. Nous avons même perdu celui que nous avons connu jadis.

- Oui, reconnut Saad au plus profond de lui-même, mon âme a le mal du pays, de cette campagne que j’ai perdue par ta faute.

- Non, c’est toi le premier fautif cher époux, moi j’ai été éblouie par une vie plus facile, plus aisée, insensée que j’étais ! C’est pourquoi tu vas manger la moitié de la pomme. L’autre, tu la garderas et me la réserveras pour le moment où j’aurai mérité la vie éternelle, après m’être repentie.

- Ah non ! Loin de moi cette pensée ! Je veux attendre que nous soyons dignes tous les deux dignes de ce don de Dieu.

- Non, ce n’est pas la volonté de Dieu, protesta Maya. Par la merveilleuse providence, tu te retrouves à nouveau en possession de la pomme de la vie éternelle, et à présent, tu DOIS l’accepter.

Saad qui n’avait pas l’habitude de contredire sa femme, porta le fruit à ses lèvres. Mais, à ce moment précis, un porteur éternua, et à la suite de la secousse qu’il provoqua, la pomme s’échappa de la main de Saad et tomba à terre.

Un pauvre chien qui passait justement par-là, happa la pomme et l’avala. Il était bien trop affamé pour se demander s’il s’agissait ou non, d’un cadeau du ciel.

Et depuis lors, on dit en Orient, que le chien erre toujours, éternellement, de village en village, de ville en ville, pour rappeler aux hommes qu’ils ont refusé un jour le don de l’immortalité.

Sa réputation d'homme sage avait dépassé largement les frontières de son pays, et tout le monde s'accordait à l'estimer heureux, et à l'admirer.

Or un jour, Dieu à qui rien n'échappe, décida de récompenser Saad. Il lui envoya un messager qui se présenta devant notre sage, et lui remit avec ces paroles, une belle pomme rouge :

- Vois, le Dieu du Ciel m'envoie pour te remettre en récompense de tes bienfaits, ce précieux fruit. Si tu manges cette pomme, tu obtiendras la vie éternelle.

Modestement Saad répondit:

- Je ne suis pas digne d'un tel présent.

- N'oublie pas, répéta le messager du ciel, si tu manges cette pomme, tu devras vivre éternellement. Tu n'es pas seulement bon envers les hommes, mais encore plein de compassion pour les animaux de la forêt. Ta vie est digne de cet hommage.

Saad prit la pomme et la porta à ses lèvres lorsque sa femme l'appela :

- Pourquoi, se demanda-t-il soudain, ma femme ne devrait-elle pas partager avec moi ce cadeau divin, elle qui depuis tant d'années partage ma destinée, les instants heureux aussi bien que ceux qui le sont moins ?

Et il rejoignit Maya, lui raconta la visite du messager divin, lui rapporta ses paroles, et finalement, l'invita à consommer la pomme avec lui.

- Tu es fou ! rétorqua Maya. Crois-tu que j'ai envie de vivre éternellement, ici, au bord de cette sombre forêt ?

- Femme ! Interjeta le mari, ne blasphème pas !

- Te sens-tu capable de servir éternellement les dieux en même temps que les hommes que le hasard ou la volonté du ciel amènent ici ? demanda Maya. Veux-tu vraiment vivre perpétuellement à l'ombre de cette vaste forêt ?

- N'avons-nous pas été heureux à l'abri de ces hauts arbres ? répliqua Saad. Il y fait bon vivre. Là, le vent bruissant dans les cimes nous souffle à l'oreille bien des mystères et de doux secrets. Ici, loin de l'humanité haïssante et méprisable, on goûte la paix divine de la nature, et chaque lever de soleil nous redonne force et courage nouveaux. Mais voilà, seulement celui qui sait vivre sans s’abandonner au mal, est capable de passer sa vie dans la forêt.

- Je ne vois pas quel mal il y a à vivre avec d’autres hommes dans une ville, et encore moins quelles fautes on peut y commettre, grommela Maya. J’aimerais connaître d’autres mélodies que l’éternel gazouillis des oiseaux dans les branches. Je souhaiterais une meilleure nourriture que ces légumes fades, ces baies gorgées d’eau, et ces noix si dures que tu m’apportes chaque jour à la cuisine. Et puis, je voudrais dépenser de l’argent, avoir beaucoup d’amis autour de moi, aller au théâtre, visiter des palais, des temples... Car, vois-tu Saad, la symétrie des troncs de ces arbres géants m’effraie et commence même à m’étreindre le cœur. Je veux entendre des éclats de rire, des voix jeunes, des musiques... Ici, au pied des arbres, il n’y a rien de tout cela.

- Pauvre femme, songea à haute voix Saad. Ces grands bois dont l’auguste tranquillité t’effraie, tu les regretteras pourtant encore, et toute ta vie, je le crains. Moi, je ne connais pas de chant plus mélodieux que le gazouillis de l’oiseau, pas de meilleurs amis que les animaux, pas de palais ou de temple plus beau que cette haute, très haute forêt, avec ses fûts d’arbres polis et baignés de lueurs bleuâtres même en plein jour. Je n’ai jamais rien vu de plus éclatant, de plus noble que le lever et le coucher du soleil, que la lumière de la lune et des étoiles, ou encore, que le ruban scintillant du fleuve.

- Oh ! Je suis saturée de tout cela mon ami, répondit Maya, mais crois-moi, vends plutôt cette pomme pour une forte somme d’argent, de façon à ce que nous devenions riches et puissions encore bien profiter de notre vie.

- Mais alors, ce paysage, ce coin de terre que j’aime tant, je devrais l’abandonner ?

- Avec le prix que tu tireras de ce fruit qui donne la vie éternelle, tu pourras t’acheter les plus belles terres et faire construire des temples prestigieux que le peuple, quand il voudra prier Dieu, viendra visiter en pèlerinage. Mais au fait Saad, as-tu une preuve quelconque que cette pomme rouge, d’apparence ordinaire, donnera réellement la vie éternelle à celui qui la croquera ? J’ai des doutes. Mais laisse-le croire aux autres, et profite plutôt de la crédulité du premier venu pour lui demander un bon prix.

Saad et Maya.

Saad réfléchit.

- Que dois-je faire ? se demanda-t-il. J’aime ma femme, mais que sait-elle, la pauvre, de la Sagesse et de l’Ignorance ? Peut-être que mon premier devoir serait de la récompenser pour tout l’amour qu’elle m’a prodigué tout au long de ces nombreuses années écoulées, plutôt que de m’assurer une vie éternelle.

- Cette pomme vaut son pesant d’or, nous réaliserons notre fortune, s’écria Maya. Nous déménagerons dans une grande ville et coulerons des jours heureux. Mais nous ne demeurerons pas les seuls à bénéficier des bienfaits de la vente de cette pomme, car nous assurerons le pain à des milliers de malheureux. Ainsi, plutôt que de vivre indéfiniment ici-bas, sur cette terre de misère, nous nous achèterons une vie éternelle, mais au ciel !

- Tu as raison, dit le brave homme à sa femme.

Ils firent aussitôt leurs préparatifs de départ, et se mirent en route pour la ville la plus proche.

Pendant ce temps, le roi qui régnait alors sur le pays, avait quitté sa capitale pour gagner sa résidence d’été qui s’élevait précisément dans la ville vers laquelle marchaient Saad et Maya.

La réputation de sagesse de Saad était parvenue jusqu’aux oreilles du roi qui désirait vivement le rencontrer. Aussi, à peine fut-il arrivé dans son palais d’été, qu’il envoya ses gardes quérir Saad.

Les cavaliers envahirent la vieille cité. Le Commandant de la Garde coiffé d’un casque de bronze avait pris la tête du détachement.